Quando ci si chiede quale macchina fotografica comprare la risposta corretta per la maggior parte delle persone sarà che la scelta migliore è una fotocamera digitale. Ciò premesso, si può procedere scegliendo uno dei migliori prodotti, oppure cercando di capire i parametri cruciali per una scelta perfetta per le proprie esigenze, per capire cosa rende migliore una determinata fotocamera digitale.

Migliori fotocamere digitali

Come funziona una fotocamera digitale?

La caratteristica principale delle fotocamere 100% digitali è che integrano un sistema che incanala la luce direttamente dal sensore al processore. Infatti, nella fotocamera digitale il sensore fa da sostituto della pellicola, che veniva usata dalle fotocamere analogiche perché vi si “imprimesse” la luce. Oggi questo avviene nel sensore e la luce viene poi convertita in un segnale elettrico successivamente rielaborato e tradotto in un’immagine. La modalità è questa, ma a seconda dell’hardware e del design specifico esistono tanti tipi diversi di macchina fotografica digitale.

Quali sono i tipi di macchina fotografica digitale?

Esistono tanti tipi di macchine fotografiche, e cioè:

- Action cam: digitali, ultra-portatili, ultra-resistenti, applicabili sul corpo o sul drone;

- Istantanee: analogiche e digitali, dal giocoso approccio scatta e stampa, grazie alla chimica;

- Reflex: che include pure le reflex digitali (DSLR), per chi amasse collezionare obiettivi diversi e avvicinarsi ai concetti di ottica, meccanica e pellicola;

- Subacquee: nei formati più comuni digitali compatte ed action cam, messe a punto per scattare sott’acqua;

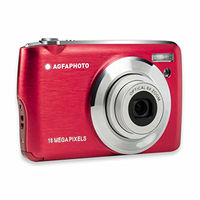

- Digitali compatte: tascabili, con lente fissa, cioè per le quali non è prevista la possibilità di cambiare obiettivo, talvolta idonee anche all’uso da parte dei bambini. Hanno visto il loro boom negli anni 2000, ma hanno ancora il loro mercato;

- Digitali bridge, come sopra, e cioè con lente fissa, ma esteticamente simili alle reflex, poiché caratterizzate da uno zoom potente. Per questo, vengono chiamate “superzoom” o “megazoom”. Sono dotate di uno zoom ottico superiore agli 80 ingrandimenti (per capirci, fino a ben 2-3.000 mm);

- Mirrorless, tra tutte le digitali quelle potenzialmente più complesse e costose. L’aspetto è in stile reflex, un po’ come le bridge, ma alle mirrorless è pure possibile cambiare gli obiettivi. Sono usate anche in ambito professionale, hanno visto il loro boom negli anni 2010 e sono ancora oggi le preferite da chi ama la fotografia.

Qual è la fotocamera digitale migliore?

Le mirrorless (dall’inglese “senza specchio”) sono indubbiamente quelle che oggi vanno per la maggiore, e non a caso. Sono arrivate con il progresso tecnologico, dopo l’eliminazione delle ultime parti meccaniche e di specchi che ancora animavano le reflex digitali DSLR, che stanno tramontando e rappresentano un ibrido tra reflex analogica e macchina fotografica digitale. Sono adatte sia a chi scatta in automatico che a chi vuole imparare il manuale.

In particolare, il boom di questi apparecchi ha visto l’ingresso prepotente di Sony in un mercato tradizionalmente dominato da Canon e Nikon. Scegliere una mirrorless significa portarsi a casa una macchina fotografica dalle grandi capacità, ma più compatta di una reflex e dai meccanismi interni 100% elettronici: mirino, anteprima della foto (nel display), intelligenza artificiale interna. Sembrerà di scattare con il cameraphone, ma avrete in mano uno strumento molto più potente, perché più grande e altamente specializzato. In ogni caso, se la mirrorless dovesse essere troppo impegnativa per i vostri gusti, potreste senza dubbio cominciare con una macchina digitale compatta.

Quanta memoria hanno le macchine fotografiche digitali?

Dobbiamo dare qui una nota sulla memoria disponibile su una fotocamera. Premesso che sono ormai quasi del tutto scomparse le macchine fotografiche dotate unicamente di memoria integrata, dovrete valutare quali schede di memoria sono compatibili con la macchina che volete acquistare. Le fotocamere digitali supportano schede di memoria SD o Micro SD, ed è principalmente alla capacità che dovrete prestare attenzione, in particolare se prevedete di fare un uso intensivo della vostra fotocamera.

Poiché le fotocamere digitali permettono di effettuare scatti in rapidissima sequenza, così come di realizzare filmati, tutti in alta definizione, è facile esaurire la memoria disponibile. Agli utilizzatori più “compulsivi” consigliamo dunque di scegliere una macchina che supporti schede di memoria dalla capacità elevata, nel caso delle compatte oltre i 32 GB. Le mirrorless, invece, viaggiano su tagli di memoria superiore.

Che sensore deve avere una macchina digitale?

Per la loro natura è il tipo di sensore che essa monta ad avere grande rilevanza. Al di là di casi particolari, in cui il produttore ha sviluppato una tecnologia proprietaria, i tipi di sensori che troverete nella maggior parte dei casi saranno del tipo CMOS, più raramente del tipo CCD.

La tecnologia CCD è la più anziana delle due, sono sensori tipicamente più ingombranti e anche leggermente più lenti nella trasmissione delle informazioni. D’altra parte, però, offrono una migliore sensibilità e una minore quantità di rumore generato, e permettono in generale di ottenere immagini di qualità migliore. Per questa ragione stanno tornando di moda macchine fotografiche vintage che li includono.

I sensori CMOS sono i migliori per velocità di trasmissione, leggerezza, compattezza e risparmio energetico a carico della batteria. Sono più sensibili al rumore e, in generale, producono immagini di qualità inferiore rispetto ai sensori CCD.

Grandezza del sensore

Le dimensioni del sensore sono importanti, poiché una maggiore superficie permette di registrare più informazioni: su un sensore grande si trova in generale un numero di pixel molto maggiore rispetto a quanti si trovano su un sensore più piccolo, e questo comporta la possibilità di scattare immagini con un maggiore livello di dettaglio (a più alta risoluzione) e con un maggior numero di informazioni contenute in ciascun pixel. Poiché i pixel di un sensore di grandi dimensioni sono infatti a loro volta più grandi di quelli che si trovano su un sensore più piccolo, questi contengono più informazioni, e questo si traduce in un range dinamico più ampio e una maggiore profondità del colore.

In termini più semplici, significa che verrà riprodotta una gamma più elevata di sfumature e tonalità comprese tra la parte più scura e quella più chiara di un’immagine, e che il numero di bit sarà più elevato. Il bit è un’unità di informazioni sul colore, e maggiori informazioni sono contenute nell’immagine, più accurata è la resa cromatica.

Le dimensioni dei sensori che si possono trovare sulle fotocamere digitali vanno dalla cosiddetta “full frame” in giù: un sensore full frame ha le stesse dimensioni di un fotogramma delle classiche pellicole da 35 mm, vale a dire 36 x 24 mm. Va precisato che sensori di queste dimensioni si trovano solamente su fotocamere di altissima gamma, e molto più comunemente sulle fotocamere reflex e mirrorless. Di solito, e a prezzi più alla portata di tutti, una fotocamera digitale avrà sensori più piccoli. Nella tabella qui sotto riassumiamo molto genericamente quali sono le diverse dimensioni dei sensori delle fotocamere compatte attualmente in commercio, con la precisazione che c’è una minima variabilità nelle dimensioni a seconda del produttore.

| Infografica | Tipo | Misure |

|---|---|---|

|

Full frame | 36 x 24 mm |

|

APS-H | 28,7 x 19 mm |

|

APS-C | 23,6 x 15,7 mm (Nikon) |

|

APS-C Canon | 22,2 x 14,8 mm (Canon) |

|

1.5″ | 18,7 x 14 mm |

|

Micro 4/3 | 17,3 x 13 mm |

|

1″ | 13,2 x 8,8 mm |

|

1/1.2″ | 10,7 x 8 mm |

|

2/3 | 8,6 x 6,6 mm |

|

1/17″ | 7,6 x 5,7 mm |

|

1/2.3″ | 5,76 x 4,29 mm |

Al contrario del numero dei pixel, non sempre i produttori delle compatte dichiarano esattamente le dimensioni del sensore montato su una fotocamera. Tenete però presente che questo è tra le parti più costose di una macchina fotografica, e che per tenere basso il costo di una macchina economica solitamente viene impiegato un sensore piuttosto piccolo. Che cosa questo significhi in termini di qualità fotografica sarà più chiaro dopo che avremo parlato anche del numero di pixel.

Quanti megapixel deve avere il sensore di una fotocamera digitale?

A differenza del tipo di sensore, il numero dei pixel della fotocamera digitale è un dato estremamente semplice da reperire anche per le compatte, poiché viene dichiarato dai produttori come indicatore della risoluzione che questa può raggiungere. Vi capiterà spessissimo, infatti, di leggere di sensori da 16 MP, 20 MP eccetera. In realtà, però, il numero dei pixel non va preso come numero nudo e crudo, piuttosto va relazionato alla dimensione del sensore: la densità dei pixel e la loro dimensione sono importanti per determinare non solo il livello di definizione delle fotografie scattate, ma anche la quantità di “rumore” che verrà generato in particolare ad alti livelli di ISO in condizioni di scarsa luce.

Se i pixel su un sensore grande sono più grandi rispetto a quelli che si trovano su un sensore più piccolo, questo ha alcune conseguenze sulla qualità dell’immagine. Se è infatti vero che maggiore è il numero dei pixel, maggiore sarà il dettaglio (la definizione) degli scatti effettuati, è anche vero che pixel più grandi “raccolgono” maggiori informazioni rispetto a pixel più piccoli, si dice cioè che hanno una maggiore sensibilità.

È pur vero che l’evoluzione tecnologica non solo consente di ricavare sempre più pixel anche su sensori molto piccoli, ma anche di migliorarne progressivamente la sensibilità. In parallelo, la raffinatezza dei dispositivi elettronici antirumore va progressivamente aumentando, per cui, al costo di una lieve perdita di definizione, le macchine fotografiche più moderne permettono di ottenere discreti scatti anche in condizioni di buio.

Non è facile capire quale sia la qualità fotografica effettiva di una fotocamera compatta senza provarla, e ci rendiamo conto che non sempre è possibile fare una prova prima dell’acquisto: per questo raccomandiamo di cercare recensioni e prove pratiche sul prodotto prima dell’acquisto, oppure di acquistare da negozi con una buona politica di reso e rimborso.

Le immagini qui sotto possono darvi un’idea di che cosa intendiamo quando parliamo di rumore: con la stessa fotocamera abbiamo fotografato gli stessi oggetti a diversi livelli ISO. La fotocamera conta 20 Mp su un sensore 1/2.3″:

È necessario ricordare che, per migliorare la sensibilità dei sensori più piccoli, alcuni vengono montati con un sistema di retroilluminazione. Questo permette di aumentare il numero di informazioni raccolte dal pixel, così che si crei meno rumore durante la trasmissione e rielaborazione dell’immagine: viene sostanzialmente aumentata artificialmente la quantità di luce ricevuta dal sensore.

Che cos’è l’ISO e quanti ne deve avere la macchina fotografica?

La sensibilità del sensore, ovvero quante informazioni questo ricava dalla luce che lo colpisce, non dipende solamente dalle sue dimensioni e dalle dimensioni dei pixel. La “ricettività” dei pixel è infatti regolabile, e i livelli di sensibilità sono espressi in ISO. Quello che nelle fotocamere analogiche si otteneva acquistando e usando rullini fotografici dalle diverse sensibilità, oggi si ottiene semplicemente regolando elettronicamente la ricettività del sensore. Maggiore è il numero di ISO, maggiore è la sensibilità.

La sensibilità andrebbe selezionata in relazione al tempo di esposizione e all’apertura (che vedremo più avanti): sensibilità alte richiedono tempi di esposizione brevi e aperture piccole, poiché è necessario poco tempo alla raccolta di informazioni, mentre sensibilità basse richiedono tempi di esposizione lunghi. Se tutto questo suona troppo complicato, non vi preoccupate: come vedremo, le fotocamere digitali prevedono un elevato livello di automazione, per cui nella maggior parte dei casi non avrete bisogno di andare molto nel dettaglio di questi tre settaggi.

Date comunque un’occhiata ai livelli di ISO supportati dalla vostra futura macchina fotografica, in particolare se sapete che farete foto anche in condizioni di poca o nessuna luce, o a soggetti in movimento. Indicativamente, la maggior parte delle fotocamere digitali in commercio arrivano a 6.400 ISO, mentre i modelli di gamma molto alta possono arrivare anche a 51200 ISO.

Quale obiettivo per la fotocamera digitale?

L’obiettivo comprende le ottiche della fotocamera digitale. Ci riferiamo in primo luogo alle specifiche tecniche dell’obiettivo, vale a dire la lunghezza focale, il numero di ingrandimenti e l’apertura. Abbiamo detto che ci occupiamo qui unicamente di fotocamere con lente fissa: per questo è importante acquistare una macchina fotografica il cui obiettivo soddisfi i nostri desideri. Ma andiamo con ordine e parliamo per prima cosa di lunghezza focale.

Quanto deve essere lungo l’obiettivo?

La lunghezza focale indica la lunghezza in millimetri dell’obiettivo. È necessario però fare una premessa su come essa venga indicata, poiché è facile fare confusione. Potrete trovare sull’obiettivo di una fotocamere una di queste indicazioni o entrambe:

- Lunghezza focale effettiva: indica l’effettiva lunghezza in millimetri dell’obiettivo

- Lunghezza focale normalizzata: indica la misura dell’obiettivo che sarebbe necessario usare per ottenere la stessa inquadratura con una macchina di formato standard

Il formato standard è quello prodotto da una macchina con sensore “full frame“, che come abbiamo già avuto modo di dire è il moderno equivalente della pellicola analogica da 35 mm.

I sensori di dimensioni inferiori, infatti, hanno una “crop value” o “ingrandimento”. Se immaginate di utilizzare un obiettivo progettato per una macchina di formato “standard” su una dotata di un sensore più piccolo, quello che succede è che sul sensore si imprime solo una parte, quella più centrale, della luce che altrimenti si imprimerebbe sulla superficie di un sensore full frame.

Una porzione più o meno ampia del “bordo” dell’immagine andrebbe quindi perduta, col risultato che sul sensore rimarrebbe impressa una vignetta o un ritaglio (in inglese crop) dell’immagine che si sarebbe ottenuta con un sensore delle giuste dimensioni.

Questo ritaglio è quindi un ingrandimento dell’immagine che avremmo ottenuto usando un sensore più grande, ed è per questo motivo che i sensori più piccoli del full frame hanno una “crop value” o “ingrandimento”: un moltiplicatore che permette di calcolare l’equivalenza tra gli obiettivi delle fotocamere digitali compatte e quelli di formato standard. Se, ad esempio, abbiamo una fotocamera con un obiettivo da 50 mm e un fattore di ingrandimento di 1,2, la lunghezza focale equivale a 60 mm su sensore full frame.

Non vi stupite dunque se su una macchina fotografica compatta con un obiettivo che non sporge più di 2 cm troverete indicata una lunghezza focale di 60 mm o più! Questa vi indica semplicemente le dimensioni dell’obiettivo che dovreste usare se voleste ottenere la stessa inquadratura con una macchina standard.

Fatta questa premessa, dunque, perché è importante considerare la lunghezza focale di una fotocamera digitale? Semplicemente perché a lunghezze diverse corrisponde un cono di visuale più o meno ampio. L’illustrazione qui sotto chiarisce efficacemente di cosa stiamo parlando:

Come è facile immaginare, quindi, lunghezze focali diverse sono adatte a diversi tipi di fotografia, ed è per questo motivo che è importante tenere conto della lunghezza focale prima di acquistare una macchina fotografica. Nella seguente tabella riassumiamo quali sono i principali usi per le diverse lunghezze focali, così da orientare la vostra scelta:

| Nome lente | lunghezza focale |

Uso |

|---|---|---|

| Ultra grandangolo | < 24 mm | Paesaggi, soggetti vicini con sfondo di ampio respiro, fotografia d’interni. |

| Grandangolo | 24-35 mm | Paesaggi, soggetti vicini con sfondo di ampio respiro, fotografia d’interni. |

| Standard | 35-85 mm | Soggetti a breve distanza, versatile per tutti gli usi. |

| Teleobiettivo | 70 mm o più | Ripresa di soggetti a distanza, dettaglio ravvicinato di soggetti vicini. |

| Superzoom | 55-200 mm o più | Ripresa di soggetti a distanza, dettaglio ravvicinato di soggetti vicini, versatile. |

Gli obiettivi più corti abbracciano quindi una più ampia porzione di paesaggio, anche maggiore di quanto non sia possibile all’occhio umano (il cui equivalente è approssimativamente un obiettivo da 50 mm), mentre gli obiettivi più lunghi si prestano meglio alla ripresa di piccole porzioni di paesaggio o dettagli di un soggetto. Se dunque le foto che farete di più sono i panorami delle vostre vacanze o escursioni, rimarrete soddisfatti da una macchina con focale tendenzialmente corta. Se invece vi interessa anche la ritrattistica, le foto vostre e dei vostri amici, sarà meglio procurarvi una fotocamera con una focale un po’ più estesa.

Quanto zoom deve avere la macchina fotografica digitale?

La maggioranza delle fotocamere digitali in commercio non hanno una focale fissa, e permettono quindi una più o meno ampia escursione tra una focale corta e una più lunga. La macchina, quindi, è dotata di uno zoom ottico, che le permette di ingrandire l’immagine (allungare la focale). Come anticipato, esiste uno “spartiacque” tra le macchine fotografiche con meno di 8 ingrandimenti e quelle con un numero maggiore di 8, che vengono chiamate “superzoom”. Basti pensare che pochi modelli top di gamma arrivano a 40 ingrandimenti, mentre nella maggior parte dei casi il numero di ingrandimenti va dagli 8 ai 16.

La nostra raccomandazione, quindi, è di preferire sempre il solo zoom ottico: se vorrete isolare un dettaglio della vostra foto, potrete sempre farlo con maggiore precisione modificando la foto con un apposito software.

Che cos’è l’apertura e come valutarla?

L’apertura è la dimensione della “pupilla” dell’obiettivo, che proprio come la pupilla umana si può allargare o restringere per meglio far fronte a condizioni di luminosità ambientale diverse. Il range di aperture di un obiettivo viene indicato con un numero preceduto dalla lettera f, e le misure sono piuttosto controintuitive. Guardiamo la figura qui sotto:

Tra questi due valori quello di principale importanza è l’apertura massima, dato che questa è una dei fattori fondamentali (gli altri sono gli ISO e il tempo di esposizione, che vedremo più avanti) per la buona riuscita di una foto in condizioni di scarsa luce. Un’apertura grande, infatti, lascia passare più luce verso il sensore, e permette quindi un migliore sfruttamento della già poca luce disponibile di notte, al crepuscolo o nell’ombra.

L’apertura è importante anche perché da essa dipende la profondità di campo, vale a dire quanto lo sfondo e gli oggetti in secondo piano in una foto risulteranno sfocati rispetto al soggetto a fuoco. Per ottenere immagini in cui tutti gli elementi siano a fuoco o quasi è infatti necessaria un’apertura piccola, mentre per avere fotografie con il fondo molto sfocato rispetto al soggetto in primo piano è necessaria un’apertura grande. Vediamo due esempi:

Tra le fotocamere digitali, viste anche le dimensioni ridotte delle macchine stesse e degli obiettivi, è abbastanza raro trovare obiettivi con un’apertura massima inferiore a f/2, anzi la maggior parte dei modelli oscilla tra f/2.8 e f/3.5.

Che cos’è la velocità dell’otturatore e come deve essere?

Qualche considerazione sulla velocità dell’otturatore è necessaria per completare la panoramica delle caratteristiche del sistema ottico di una fotocamera digitale. L’otturatore è una piccola “serranda” che blocca il fascio di luce prima che colpisca il sensore, e viene alzata unicamente quando viene effettuato uno scatto, proprio per permettere che la luce colpisca il sensore e si fissi così in un’immagine. Esattamente come nelle fotocamere analogiche, anche in quelle digitali il tempo di esposizione, cioè il tempo di apertura dell’otturatore, ha un effetto sulla qualità finale dell’immagine.

A grandi linee, possiamo dire che, a seconda di quanta luce c’è, è necessario selezionare un tempo di esposizione più o meno lungo. In condizioni di luce intensa è infatti sufficiente una esposizione breve affinché abbastanza luce colpisca il sensore, mentre in condizioni di poca luce o di buio è necessario un tempo di esposizione più lungo per permettere al sensore di raccogliere informazioni sufficienti a creare un’immagine definita. La velocità dell’otturatore è importante anche per ottenere alcuni effetti o fotografare determinati soggetti: ad esempio, per fotografare un animale in corsa senza sfocature è necessaria una velocità dell’otturatore elevata.

Alla luce di questa premessa, è importante che consideriate la velocità massima e minima dell’otturatore di una fotocamera digitale, soprattutto se volete cimentarvi in scatti particolari: con l’esposizione lunga è infatti possibile creare immagini sfruttando l'”effetto scia” che questa genera, mentre l’esposizione breve è importante, come abbiamo detto, per fotografare nitidamente i soggetti in movimento.

Le fotocamere digitali attualmente in commercio raramente hanno una velocità dell’otturatore inferiore a 1/4000 di secondo, e la maggior parte ha velocità minime comprese tra questo valore e 1/1200 s. Per quanto riguarda invece il tempo di esposizione massimo, il range di mercato va da 1 a 60 secondi, con una manciata di modelli di gamma alta che arrivano fino a 300 secondi.

Bisogna però ricordare che tutte le fotocamere digitali moderne sono dotate di un sistema di stabilizzazione dell’immagine, che permette di realizzare scatti nitidi anche con tempi di esposizione lunghi. Lo stabilizzatore è utile quando non si ha a disposizione un supporto fisso fisico come un cavalletto e si è costretti a scattare con la macchina in mano: con un tempo di esposizione lungo, i tremolii della mano generano tutta una serie di sfocature e aloni che possono rendere l’immagine pressoché indiscernibile. Normalmente è prevista la possibilità di attivare e disattivare a piacere lo stabilizzatore, anche se molti fotografi principianti o poco esperti preferiscono tenerlo sempre attivo.

La raccomandazione di fondo che possiamo dare è quella di tenere pure lo stabilizzatore attivo quando si impugna la fotocamera, ma di ricordarsi di disattivarlo ogni volta che si fissa la macchina su un supporto fisso: lasciare il dispositivo di stabilizzazione acceso può generare, paradossalmente, sfocature e aloni, poiché il sistema può rilevare movimenti che non ci sono e compensarli, rovinando di conseguenza l’immagine.

A proposito di ottiche, rimane ancora qualcosa da dire per quanto riguarda la qualità costruttiva di queste parti. Come è facile intuire, la precisione costruttiva è fondamentale per una buona resa fotografica: è quindi necessario che le lenti siano allineate perfettamente, perfettamente levigate e senza alcun difetto. Stabilire la qualità delle ottiche montate su una fotocamera digitale non è semplice, soprattutto perché non sempre il produttore rende noto il fornitore di queste parti. Vi sono in generale alcuni marchi che sono sinonimo di grande qualità e cura, primo fra tutti Zeiss, seguito da Canon, Nikon e Leica.

Quello di cui vi potete sincerare è se le lenti montate su una fotocamera digitale presentino alcune correzioni ottiche. Sono ad esempio piuttosto diffuse le lenti asferiche, che riducono principalmente le aberrazioni sferiche e altre aberrazioni ottiche.

Fotocamera digitale automatica o manuale?

Tra gli enormi vantaggi offerti da una fotocamera digitale, al di là delle dimensioni compatte, vi è senz’altro quello di offrire un elevato livello di automazione, che permette anche ai fotografi meno esperti di fare buone foto senza dover imparare i più sottili tecnicismi, e senza dover preparare ogni scatto con una lunga ricerca delle impostazioni migliori.

Pro e contro delle fotocamere automatiche

Le fotocamere completamente automatizzate prevedono solitamente un numero limitato di impostazioni su cui l’utilizzatore può intervenire. Al fotografo viene infatti offerta la scelta tra diverse “modalità“, a seconda delle condizioni ambientali e del soggetto fotografato. Ogni modalità modifica autonomamente le impostazioni di apertura, sensibilità ed esposizione, impostandole su valori adatti al tipo di scena da riprendere. Le modalità più comuni sono le seguenti:

- Automatico: lascia che la fotocamera si regoli da sola. I risultati sono discreti, ma le altre modalità sono preferibili per ottenere diversi tipi di scatti

- Paesaggio: seleziona un’apertura piccola per tenere a fuoco la scena intera. In alcuni casi comporta anche un’esposizione più lunga per compensare l’apertura piccola

- Ritratto: seleziona un’apertura grande in modo da sfocare lo sfondo

- Notte: attiva il flash per illuminare i soggetti in primo piano e seleziona un’esposizione lunga per catturare anche i dettagli dello sfondo

- Dettaglio/macro: comprime la profondità di campo

- Sport/azione: accorcia il tempo di esposizione per catturare soggetti in movimento

Si tratta insomma di macchine adatte a chi è anche completamente digiuno di nozioni di fotografia, e vengono spesso chiamate macchine “punta e scatta” (o in inglese “point and shoot”) proprio perché permettono a chiunque di ottenere fotografie buone con il minimo sforzo.

Pro e contro delle fotocamere semiautomatiche

Le fotocamere semiautomatiche prevedono di solito un numero più elevato di modalità automatiche, oltre a quelle che abbiamo appena visto, ma lasciano al fotografo anche un certo margine d’azione su alcune impostazioni. Ad esempio, spesso queste fotocamere dispongono di alcune modalità “priorità”, che permettono cioè di dare priorità ad alcuni settaggi definiti dall’utilizzatore. Sono due le modalità priorità principali:

- Priorità apertura (Av): il fotografo imposta l’apertura del diaframma, la macchina tutti gli altri settaggi

- Priorità otturatore (Tv): il fotografo imposta il tempo di esposizione, la macchina regola tutto il resto

In una macchina fotografica semiautomatica è a volte anche possibile modificare manualmente alcune impostazioni delle modalità automatiche. Per le sue caratteristiche è un tipo di fotocamera adatto a chi è consapevole degli effetti derivanti dalle diverse impostazioni di esposizione e apertura, e ha quindi chiaro che tipo di effetto è possibile ottenere modificando questi valori e pochi altri. Si tratta insomma di uno strumento adatto ai fotografi “intermedi”.

Pro e contro delle fotocamere prevalentemente manuali

Tra le fotocamere digitali raramente si trovano modelli che lascino all’utilizzatore il controllo totale su tutte le impostazioni, per lo più questo avviene con le mirrorless. Infatti, sono le fotocamere digitali di più alta gamma quelle che prevedono un ampio ventaglio di impostazioni automatiche. Ad esempio, il fotografo può intervenire ovviamente su esposizione, apertura e ISO, ma anche sul bilanciamento del bianco e sul flash.

Caratteristiche del mirino

Nelle macchine fotografiche analogiche, il mirino è un piccolo oculare attraverso il quale è possibile inquadrare il soggetto o il paesaggio che si desidera fotografare.

Nelle fotocamere digitali esso può essere interamente sostituito dal display della macchina stessa, chiamato mirino “live view“, con alcuni vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è quello di poter visualizzare l’inquadratura più comodamente su un display di discrete dimensioni, il che permette di cogliere più dettagli rispetto a un’inquadratura impostata con un mirino vero e proprio. Tra gli svantaggi dobbiamo ricordare in primo luogo che l’uso del display preleva molta energia dalla batteria, e usarlo molto può ridurre a poche ore l’autonomia della macchina. Inoltre, in condizioni di luce intensa, vedere bene il display può essere problematico: in questi casi un mirino vero e proprio è più funzionale. Se la macchina è dotata di un mirino, questo appartiene solitamente a una di due tipologie: si può trattare di un mirino elettronico oppure ottico.

Il mirino ottico nelle macchine fotografiche digitali è diverso rispetto a quello che si trova sulle macchine reflex: in queste, uno specchio posto prima del sensore devia il fascio luminoso verso i prismi del mirino, che permette quindi di vedere esattamente l’immagine che l’obiettivo inquadra. Sulle fotocamere compatte, mancando lo specchio, non è possibile avere un mirino ottico che riproduca esattamente la stessa immagine inquadrata dall’obiettivo. Il mirino è infatti solitamente collocato di fianco o al di sopra dell’obiettivo, e c’è quindi sempre una lieve discrepanza tra quello che si inquadra nel mirino e l’immagine che viene scattata.

Nella maggior parte dei casi, le fotocamere digitali hanno un mirino elettronico o live view: a nostro avviso, considerando quanto abbiamo appena esposto, i maggiori vantaggi vengono offerti dal mirino elettronico.

Caratteristiche del display

Sul display di una fotocamera digitale ci sono diverse cose da dire. Il primo parametro da considerare è ovviamente la dimensione del pannello LCD, poiché un display ampio è semplicemente più agevole da guardare, soprattutto quando si vuole scorrere il menù. A questo proposito non c’è molta variabilità nel mercato delle fotocamere compatte, poiché la schiacciante maggioranza dei modelli disponibili monta pannelli LCD di diagonale compresa tra i 2,7″ e i 3″.

È possibile infatti trovare anche modelli di fascia alta con display leggermente più ampio dotato di funzionalità touch, che permette di gestire la fotocamera attraverso tocchi sul display anziché utilizzando i pulsanti fisici.

Un ulteriore aspetto interessante di alcune fotocamere digitali è poi la possibilità di spostare il display: alcune macchine, ad esempio, permettono di farlo slittare per fargli assumere un’inclinazione, oppure altri modelli permettono di ribaltarlo completamente, così da poterlo vedere anche quando si esegue un autoscatto. Si tratta comunque di caratteristiche che è possibile trovare sui modelli avanzati, mentre le macchine più economiche hanno un display rigorosamente fisso.

Batteria della fotocamera digitale

Abbiamo detto che l’uso del display consuma molta energia, per questo è importante considerare l’autonomia della batteria insieme alle caratteristiche dello schermo. Se ad esempio state acquistando una fotocamera con il solo mirino live view è importante che l’autonomia della batteria sia adeguata: non avendo altra scelta che inquadrare i soggetti attraverso il display, dovrete infatti usarlo molto e avrete bisogno di una batteria dalla carica generosa.

Il discorso è ancora più rilevante se la macchina che volete acquistare vi offre la possibilità di usare il mirino live view o uno elettronico o ottico: l’autonomia potrebbe infatti accorciarsi di molto se usate sempre e solo il display come mirino.

Normalmente le batterie ricaricabili agli ioni di litio sono quelle che offrono migliori prestazioni in termini di autonomia, e anche di tempi di ricarica, molto più rapidi rispetto a quelli richiesti dalle pile ricaricabili.

Quali funzioni ha una fotocamera digitale?

Per quanto riguarda le funzionalità più strettamente concernenti i vostri scatti, una fotocamera digitale può offrire diverse modalità di scatto. Tra queste le più comuni sono:

- Autoscatto: questa funzione è presente su tutte le fotocamere compatte, anche se c’è una certa variabilità nelle impostazioni del timer

- Burst: questa funzione permette di scattare una rapida sequenza di foto in un brevissimo periodo di tempo, utile per riprendere una sequenza di scatti di un’azione rapida

- Time-lapse: scatta fotografie ad intervalli regolari su un periodo di tempo più o meno lungo. È una funzione molto comune, ma c’è una certa variabilità fra le impostazioni disponibili di intervallo e di durata

- Effetto “fish eye”: questa modalità crea scatti grandangolari caratteristici per la loro deformazione sferica

- Fotografia panoramica: permette di scattare fotografie in sequenza che vengono poi elaborate e cucite insieme da un apposito software

Qui sotto una piccola sequenza in scatto continuo:

La maggior parte delle fotocamere digitali attuali offre inoltre alcuni programmi di editing direttamente in camera, che non richiedono cioè di scaricare le foto su un computer, ma permettono di modificarle direttamente sulla fotocamera. Tra queste ricordiamo alcuni effetti e filtri piuttosto comuni:

- Fotocamera giocattolo: aggiunge un forte effetto vignettatura (scurimento degli angoli) per ricordare gli scatti fatti con le vecchie fotocamere giocattolo;

- Miniatura: tiene a fuoco una parte della foto sfocando molto il resto, facendo sembrare la scena ripresa una scena in miniatura;

- Monocromia: trasforma la foto in una foto in bianco e nero;

- Seppia: conferisce alla foto un effetto monocromatico dalla tonalità calda;

- Retro: modifica la foto così da farla sembrare una foto antica;

- Filtro dipinto: modifica la foto facendola sembrare un dipinto;

- Filtro pop art: converte la foto in un quadro pop, con diverse opzioni disponibili;

- Filtro high key: accentua la brillantezza dei toni chiari e medi, conferendo luminosità all’immagine complessiva;

- Filtro low key: accentua la profondità dei toni scuri e medi, creando un’immagine molto scura su cui spiccano i toni chiari.

L’elenco potrebbe proseguire ancora, il numero di effetti e filtri è solitamente maggiore nei modelli di fascia medio-alta, mentre le macchine fotografiche più economiche tendono ad averne molti meno.

Cosa considerare per le riprese video?

Tutte le fotocamere digitali sono in grado di effettuare anche riprese video. A questo proposito, se pensate di voler sfruttare questa funzione, considerate quali impostazioni di risoluzione e fotogrammi per secondo (fps) la fotocamera vi offra.

La maggior parte delle fotocamere in commercio oggi hanno una risoluzione minima di 480 o 720 p, e il numero di ulteriori impostazioni disponibili varia molto a seconda della fascia di prezzo. I modelli economici raramente superano i 1080 p, mentre le migliori macchine possono offrire anche la risoluzione 4K. Naturalmente dovete tenere presente che i filmati alle risoluzioni più alte richiedono anche maggiore spazio di memoria: nella stessa scheda di memoria possono stare meno minuti ad alta risoluzione e più minuti a risoluzione più bassa.

I fotogrammi per secondo invece sono interessanti in particolare se volete creare filmati dagli effetti particolari, in slow motion o accelerati. Maggiore è il numero degli fps, infatti, più “rallentato” risulta il video, e viceversa. La maggior parte delle fotocamere digitali vi permetterà di scegliere tra diverse impostazioni, comprese normalmente tra i 24 e i 60 fps: il numero delle impostazioni disponibili, anche in questo caso, va a crescere man mano che si sale con la qualità del prodotto. Solamente i modelli di gamma alta, ad esempio, offrono i 100 o più fps necessari per la realizzazione di un filmato in slow motion.

Funzionale alle riprese video è anche la presenza di un microfono integrato sul corpo della macchina fotografica, per la presa diretta dei suoni: nella maggior parte dei casi si tratta di un microfono singolo, ma sui modelli migliori è possibile trovare invece un doppio microfono per la ripresa dell’audio in stereofonia.

Connettività wireless

Da ultimo, vale la pena di considerare di quali strumenti non strettamente correlati alla fotografia sia dotata una fotocamera digitale, ovvero di quale sia l’equipaggiamento “on-board” e come si componga il corredo degli accessori.

Sul corpo macchina sarà molto spesso integrata un’antenna che consente alla fotocamera di connettersi ad altri dispositivi, quali smartphone, tablet o computer. A seconda della sofisticazione del modello, questo si potrà connettere senza fili attraverso una connessione Wi-Fi, Bluetooth oppure NFC: le migliori macchine mettono a disposizione solitamente due tra queste tecnologie.

Sta poi cominciando a farsi strada l’integrazione anche di un’antenna GPS sulle fotocamere digitali: questo rende possibile aggiungere alle proprie foto e filmati informazioni precise sul luogo ove sono stati realizzati. Con un semplice software è possibile visualizzare su una mappa dove sono state scattate le singole foto, una funzione utile tanto ai fotografi professionisti quanto ai principianti.

Per quanto riguarda invece gli accessori forniti insieme a una fotocamera digitale, il pacchetto-base non è di solito particolarmente ampio. Ad accompagnare la macchina fotografica troverete sempre un cinghietto di sicurezza per assicurare la macchina al polso e un caricabatterie per quei modelli dotati di batteria ricaricabile. Normalmente non sono invece inclusi i cavi USB e HDMI per collegare la fotocamera al computer o a uno schermo, e non è inclusa nella confezione neanche la scheda di memoria.

La fornitura è completata naturalmente dal libretto d’istruzioni e in alcuni casi da un CD per l’installazione di alcuni software di fotoritocco offerti in omaggio con la macchina. In molti casi ricordiamo che si potrebbe rendere necessario l’uso di un treppiede, che va però sempre acquistato separatamente.

Esistono fotocamere digitali a pozzetto?

Sì, le fotocamere con i mirini a pozzetto, dal design completamente vintage, oggi sono ri-creabili anche in formato digitale, ma sono un prodotto costoso e di nicchia. Il mirino viene detto “a pozzetto” perché rispetto alle normali fotocamere digitali deve essere tenuto lontano dagli occhi, all’altezza della vita, per poi scattare guardando dall’alto al basso, proprio come se si guardasse in un piccolo pozzo. Un esempio di prodotto interessante in commercio è la costosissima Hasselblad 907X 50C, con lo stesso sensore della mirrorless Hasselblad X1d. In verità, si tratta del dorso digitale Hasselblad CFV II 50C, con display posteriore touch inclinabile e sensore CMOS da 50 MP medio formato (43,8 x 32,9 mm). Hasselblad CFV II 50C può essere accoppiato con l’ultra-portatile corpo della fotocamera 907X, così come suggerito da Hasselblad, ma anche con tanti diversi apparecchi di altri brand, purché del tipo a pellicola del Sistema V del 1957. Così, potrete usare le macchine vintage per la cattura nei formati RAW e jpeg.