I nostri consigli per la scelta della grappa

Nel nostro paese la parola grappa è sinonimo di digestivo. Tuttavia non è la forte gradazione alcolica a rendere quest’acquavite la bevanda perfetta da consumare dopo i pasti, bensì il gusto ricercato e gli aromi complessi, che oltre a “ripulire” il palato permettono anche di esaltare il sapore dei dessert a cui spesso si accompagna. Da qualche anno la grappa vanta un numero sempre crescente di estimatori sia in Italia, dove è nata e viene prodotta, sia nel resto del mondo.

Le origini della grappa

La grappa è nata dall’esigenza dei viticoltori di non sprecare gli “scarti” della vendemmia, ovvero tutte quelle parti dell’uva che non potevano essere utilizzate per la produzione del vino. Si definisce perciò un’acquavite di vinaccia, nome con cui si indica tutto ciò che rimane dell’acino d’uva dopo che ne è stata estratta la polpa.

Il primo vero produttore di grappa può essere considerato Bortolo Nardini, che nel 1779 aprì a Bassano del Grappa (VI) una distilleria che utilizzava un sistema di distillazione a vapore in alambicco. Sebbene molti pensino che la grappa debba il suo nome proprio al paese in cui è nata la prima distilleria, si ritiene invece che questo derivi dal termine “graspa” con cui l’acquavite di vinaccia era conosciuta in Veneto ancor prima della nascita della distilleria Nardini.

Per circa due secoli la diffusione della grappa rimase confinata al suo territorio di origine, dove era consumata principalmente per le sue presunte proprietà analgesiche (in particolare contro il mal di denti), digestive e per sopportare meglio il freddo. Si trattava comunque di un distillato grezzo e di scarsa qualità, apprezzato più per l’elevato contenuto alcolico che per l’effettivo sapore.

La produzione della grappa

Come abbiamo già detto, la grappa si ricava distillando le vinacce avanzate dal processo di vinificazione dell’uva. Una volta pressata l’uva, la vinaccia dei vitigni a bacca bianca (o vinaccia vergine) viene trasferita nella distilleria, dove viene lasciata fermentare; il contenuto alcolico delle varietà rosse è invece sufficiente per iniziare la distillazione e quindi non richiede ulteriore fermentazione (ovvero la produzione di alcol etilico tramite enzimi). La vinaccia ricavata dall’uva utilizzata per la produzione di rosato (semi-vergine) è invece fermentata parzialmente.

Distillazione

Questo processo permette di estrarre e concentrare l’alcol delle vinacce, e secondo la legge deve avvenire senza acqua. Per la produzione della grappa e dei distillati in generale vengono utilizzati due tipi di alambicco: discontinuo e continuo (o a colonna), che permettono di separare l’alcool dalle vinacce sotto forma di vapore, ottenendo un distillato dalla gradazione molto alta (circa 80%). Mentre il sistema continuo, di più recente introduzione, permette di velocizzare il processo di distillazione, il metodo discontinuo utilizza dei piccoli alambicchi che devono essere riempiti e svuotati con un lotto di vinaccia alla volta. La grappa prodotta a ciclo discontinuo è ritenuta più pregiata, ma è molto comune che i distillatori utilizzino entrambi i metodi per realizzare alla fine una miscela dei due distillati, alla maniera dello Scotch whisky.

Invecchiamento

La grappa appena distillata viene solitamente fatta riposare in tini d’acciaio per un periodo di circa 6 mesi. A questo punto viene diluita con acqua per raggiungere un volume di circa 40-45% (per legge questo valore non può essere inferiore al 37,5%) ed è pronta per essere imbottigliata. Come vedremo nella prossima sezione, le grappe invecchiate vengono invece “affinate” in botti di legno, che conferiscono al liquido un colore dorato e un sapore più secco e, appunto, legnoso. I legni più utilizzati per l’invecchiamento sono il rovere, il ciliegio, l’acacia e il frassino.

I tipi di grappa

Anche se, in termini di qualità, è importante fare una distinzione tra grappe di monovitigno e grappe di plurivitigno, la classificazione ufficiale di quest’acquavite si basa sul periodo di invecchiamento, sull’aroma del distillato e sull’origine geografica del vitigno. Vediamo una per una le diverse categorie.

Invecchiamento

Questa distinzione riguarda il periodo di tempo per cui la grappa viene fatta riposare prima dell’imbottigliamento, e a seconda della durata prevede l’utilizzo di contenitori diversi:

- Grappa giovane: viene conservata all’incirca 6 mesi in contenitori inerti (come il vetro e l’acciaio) e presenta un aspetto limpido e aromi meno accentuati;

- Grappa invecchiata: viene fatta maturare in botti di legno per almeno 12 mesi e assorbe il colore e gli aromi del legno utilizzato;

- Grappa stravecchia (o riserva): viene fatta maturare in botti di legno per almeno 18 mesi e ha caratteristiche organolettiche molto pronunciate.

Aroma

In base all’aroma che la grappa può avere, si distinguono due altre diciture che, quando presenti, coesistono con quelle relative all’invecchiamento:

- Grappa aromatica: è ricavata da vitigni aromatici o semi-aromatici come Moscato, Traminer, Sauvignon e Malvasia;

- Grappa aromatizzata: è realizzata con l’aggiunta di aromi naturali come erbe (le più utilizzate sono ruta, ortica e ginepro), frutta o radici.

La legge tollera anche l’aggiunta di zuccheri (fino al 2%) che, oltre a rendere il liquido più dolce, spesso sono caramellati per accentuare il colore ambrato della grappa e indurre i consumatori a credere che sia stata invecchiata in botti di legno.

Origine geografica

Poiché la grappa è nata in Italia, la Comunità Europea ha riconosciuto il termine “grappa” come indicazione geografica protetta (IGP) di cui si possono fregiare solo le acquaviti di vinaccia prodotte e distillate sul nostro territorio e nella Svizzera italiana. La legge italiana, inoltre, ha di recente autorizzato l’uso di denominazioni regionali per le grappe provenienti dalle seguenti aree geografiche:

- Grappa del Friuli

- Grappa del Trentino

- Grappa dell’Alto Adige

- Grappa del Veneto

- Grappa della Lombardia

- Grappa del Piemonte

- Grappa di Barolo

- Grappa di Sicilia

- Grappa di Marsala

Le domande più frequenti sulla grappa

Come riconoscere una buona grappa?

Conoscere i metodi di produzione della grappa e le varie tipologie esistenti non è sufficiente per saper distinguere una grappa scadente da un prodotto di buona qualità. La recente proliferazione di produttori di grappa su tutto il territorio è il motivo per cui la qualità di questo distillato è così eterogenea e per cui esistono ancora così tanti preconcetti riguardo alla grappa. Molte delle grappe in circolazione sono infatti prodotti industriali senza carattere, in cui i sentori di smalto e solvente la fanno da padrone.

Sebbene più di mille cantine in tutta Italia vendano grappa, sono poche a distillarla in loco. Il resto consegna la vinaccia a un distillatore e riceve in cambio la grappa imbottigliata. A creare ancora più confusione si aggiungono gli imbottigliatori che acquistano la grappa a volume pieno e la diluiscono con acqua demineralizzata, il che consente loro, per legge, di affermare di averla prodotta e imbottigliata. Insomma, semplicemente non c’è modo di riconoscere una buona grappa leggendo l’etichetta.

Se però non vi fidate dei vostri sensi oppure volete acquistare una grappa a scatola chiusa, potete semplicemente orientarvi verso un produttore che distilli le proprie grappe nella propria distilleria e preferibilmente con metodo artigianale (a ciclo discontinuo). I marchi che più consigliamo sono Nonino, Marolo, Poli e Berta.

Quali sono le migliori grappe?

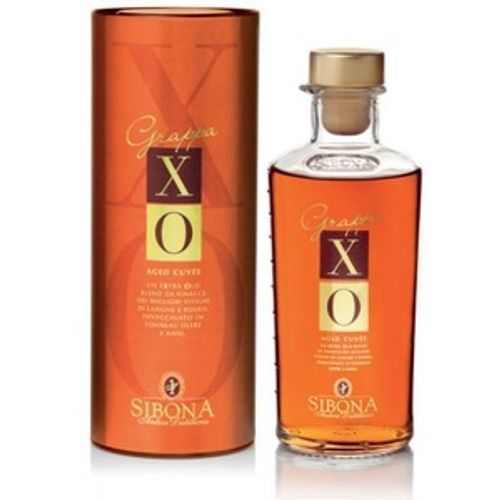

I grandi produttori di grappa che abbiamo nominato poco sopra sono nomi facilmente reperibili nella grande distribuzione. Accanto a questi, esistono marchi minori che producono grappe di alta qualità ma reperibili principalmente nelle enoteche. Si tratta di prodotti insigniti di premi e medaglie, come le prestigiose medaglie Best Gold assegnate ogni anno da Alambicco d’Oro. Nell’edizione 2023 sono state le grappe piemontesi a portarsi a casa i premi migliori. Eccone alcuni esempi:

Come si beve la grappa?

Se si tratta di una grappa giovane e/o aromatica, si consiglia di servirla tra i 9 e i 12 °C o di degustarla con un cubetto di ghiaccio. La grappa invecchiata o stravecchia andrebbe invece servita a temperatura ambiente, cioè intorno ai 15-18 °C. Per quanto riguarda il bicchiere, i calici a forma di tulipano sono i più indicati per degustare la grappa, ma quelle a lungo invecchiamento possono anche essere servite in bicchieri più ampi da Cognac.

La grappa contiene solfiti?

Come molti forse sapranno, l’utilizzo di solfiti nella fermentazione del vino può acuire le reazioni allergiche o causare il tipico “cerchio alla testa”. È logico quindi domandarsi se, essendo un sottoprodotto del vino, anche la grappa contenga questi fastidiosi additivi. La risposta è sì, ma in quantità molto minori (soprattutto rispetto ai vini bianchi). A seconda della propria sensibilità si potrebbero tuttavia innescare reazioni allergiche. Il nostro consiglio è quindi quello di controllare se la presenza di solfiti sia segnalata sull’etichetta (per legge i produttori sono tenuti a farlo) o di concludere i vostri pasti con un distillato privo di solfiti come il rum o la vodka.